Von Benjamin Steiner

Pandemien beseitigen üblicherweise keine politischen Regime, manchmal jedoch Amtsträger. Immer dann, wenn der Inhaber eines hohen öffentlichen Amtes betroffen ist, scheint es Befürchtungen zu geben, dass die Gesundheitskrise sich direkt auf die politische Ordnung auswirkt. Als der britische Premierminister Boris Johnson am 6. April 2020 aufgrund seiner Erkrankung mit SARS-CoV-2 auf die Intensivstation verlegt wurde, habe er, so vertraute er der Zeitung Sun on Sunday an, an den Film „Death of Stalin“ aus dem Jahre 2017 gedacht. Er habe eine, so Johnson, Strategie für das „Szenario“ – gemeint war damit sein möglicher Tod – in Planung gehabt.

Die historische Referenz auf einen Film, in dem der sterbende Stalin einige Stunden auf dem Boden seines Arbeitszimmers liegen gelassen wird, ohne dass sich ihm ein Arzt widmet, ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Sie ist nicht nur ein offensichtlich ironisch gemeinter Vergleich, sondern wirft Fragen nach dem Verhältnis von medizinischer und politischer Krise auf: Was passiert mit den politischen Institutionen während einer globalen Gesundheitskrise? Bleiben sie stabil? Reagieren sie angemessen auf eine biologische Bedrohung der Gesellschaft oder leiden sie selbst unter der Krise? Wie reagieren Individuen in hohen Staatsämtern auf die Herausforderung der Pandemie, die mitunter selbst vor ihren eigenen Körpern nicht Halt macht? Im Folgenden soll der Sprung in eine frühere Epoche genutzt werden, um den Zusammenhang von Krankheit und politischer Herrschaft auf eine Weise zu betrachten, der unserem modernen Staatsverständnis zunächst fremd scheint.

Verglichen mit dem in diesen Wochen grassierenden Virus waren vormoderne Seuchen häufiger, tödlicher und bedrohten die politische Ordnung in einem heute nur schwer vorstellbaren Maße. Vielleicht war es diese allgemeine Unsicherheitserfahrung, von einer unsichtbaren und häufig unbekannten Krankheit heimgesucht und lebensbedroht zu werden, die schon antike Autoren dazu verleitete, politische Ordnungen mit Hilfe von medizinischen Metaphern zu beschreiben. So entstand die Vorstellung eines „Staatskörpers“ oder Body Politic. Eines Körpers also, von dem man annahm, dass er ähnlich wie der menschliche Körper gestaltet sei. Er konnte wohlgestaltet, mit ebenmäßigen Gliedern, schön oder hässlich, stark oder schwach sein, aber eben auch erkranken. Wenn das der Fall war, dann nutzte man den Begriff der Krísis und damit den Fachbegriff der hippokratischen Lehre, der für eine plötzliche Veränderung des Gesundheitszustandes stand.

Der Zusammenhang von medizinischer und politischer Krise hat mich schon früh während meines Studiums fasziniert, auch wenn ich ihn lange nur für einen Zufall hielt. Denn auch die „organologische“ Staatsauffassung war ja „nur“ ein rhetorisches Stilmittel. Mit diesem konnte man etwa rechtfertigen, dass grausame Maßnahmen, wie z.B. die Niederschlagung eines Aufstandes, gleich einer chirurgisch erfolgten Amputation, zwar übel, aber dennoch notwendig sei. Man rettete damit schließlich das Gemeinwesen, was zum Wohle aller war, und konnte gleichsam auf die ärztliche Notversorgung als bewährtes Vorbild dieser politischen Maßnahme verweisen.

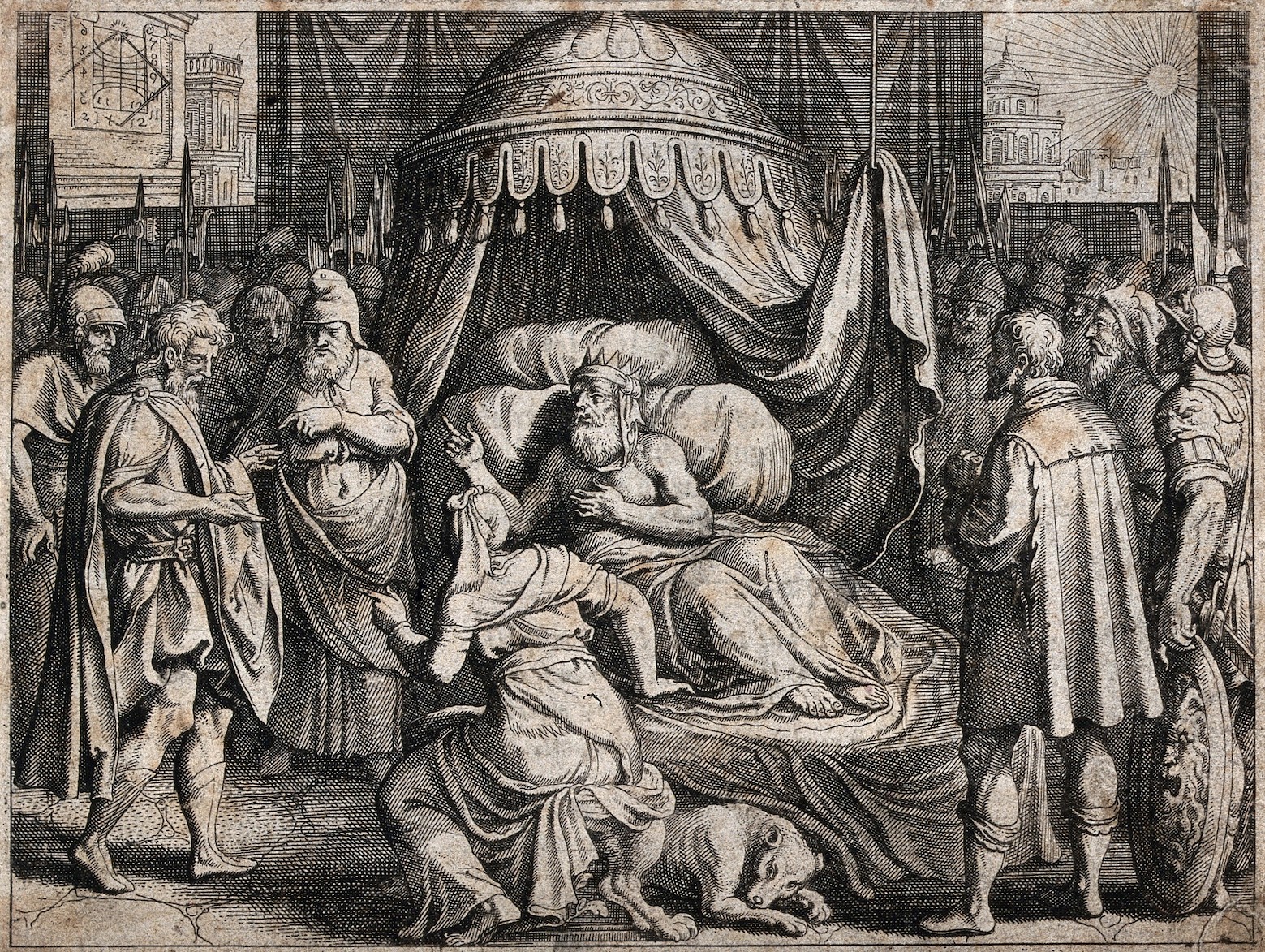

Das klingt einigermaßen durchschaubar nach einer obrigkeitlichen Legitimationsstrategie. Gerade Alleinherrscher waren prädestiniert, sich solcher Mittel zur Herrschaftssicherung zu bedienen. Das christliche Mittelalter, so hat der Historiker Ernst Kantorowicz schon vor fast 70 Jahren gezeigt, ging sogar so weit, den Monarchen selbst als Träger dieses politischen Körpers anzusehen. Dieser zweite Körper war jedoch anders als sein erster unsterblich. Das Prinzip der Monarchie war in dieser Unsterblichkeit begründet: Verschied ein Monarch, so bestand der politische Körper in seinem Nachfolger fort. Ausdruck bekam diese Vorstellung in den elaborierten Krönungs- und Begräbnisritualen, die nicht nur die individuelle Inthronisierung und den Tod eines Herrschers zeremoniell begleiteten, sondern auch den Übergang des Staatskörpers als mystischen Vorgang inszenierten. Die christlichen Herrscher empfingen die göttliche Gnade in Form von heiligen Ölen, der Segnung eines Priesters und den Zeichen alttestamentarischen Königtums.

Allerdings wies dieses bis ins juristische Detail ausgefeilte Rechtfertigungskonzept monarchischer Herrschaft eine gewaltige Lücke auf, die umso erstaunlicher wirkt, da sie fast immer zu Tage treten musste. Die enge Verknüpfung eines individuellen Trägers mit dem prinzipiell unsterblichen Staatskörper war auf tragische Weise symbiotisch. Wie ein menschlicher Körper konnte auch der politische Staatskörper von Krankheiten befallen werden und sogar, trotz seiner prinzipiellen Unsterblichkeit, ein zeitliches Ende erleiden, das unmittelbar an jenes seines Trägers gekoppelt war. Obwohl dieser Gedanke naheliegen mag, so fehlt seine Ausführung im theoretischen Schrifttum der Zeit. Selbst in der Forschungsliteratur zu diesem Komplex spielt er kaum eine Rolle.

Es handelt sich um den „Elefanten“ im Raum der vormodernen Staatsauffassung. Der verwendete Anglizismus gibt Anlass, das an einem englischen Beispiel zu erklären: Elizabeth I. war als Königin von England eine gesalbte Herrscherin, also von Gottes Gnaden die legitime Trägerin des body politic. War sie deswegen weniger menschlich als ihre Untertanen? Eigentlich konnte ihr das egal sein, da sie die Hülle ihres zweiten Körpers gegen Anwürfe wegen ihrer menschlichen Natur schützen sollte. Das war es jedoch nicht! Elizabeth legte außerordentlich hohen Wert darauf, dass sie selbst nicht krank werden könne. Wenn jemand anderes behauptete, erweckte das ihren Zorn. Sie werte dies als Angriff auf ihre Würde und die der Nation. War die Krankheit unübersehbar, ihr Fehlen am Hof und vor ihren Räten nicht mehr zu verheimlichen, stellte sie sich, wie bei ihrer schweren Pockenerkrankung 1562, offensiv möglicher Kritik entgegen: Vor dem Parlament wollte sie ihren Zuhörern erklären, dass sie sich während ihrer Krankheit nicht um sich selbst, sondern um die Sicherheit ihrer Untertanen sorgte, not […] so much for myne owne safety, as for yours. Nicht ihr Leben sei in Gefahr gewesen, sondern jenes des ganzen Staates. Damit belegte sie mit eigenen Worten die symbiotische Beziehung, die ihr Körper mit jenem des Staates hatte, und die im Moment der Krise besonders zur Geltung kam.

Die Pocken indes, an denen nicht nur Elizabeth, sondern auch viele Angehörige des englischen Hofes in dieser Zeit so schwer erkrankten, dass sie entweder starben oder schwere Entstellungen im Gesicht davontrugen, waren eine der großen pandemischen Erscheinungen der Frühen Neuzeit. Erst die jahrhundertelangen Bemühungen, die anfänglich nebenwirkungsreiche Impfung flächendeckend durchzusetzen, hat zur Ausrottung dieser sechsten „ägyptischen“ Plage im Jahre 1980 geführt. Sie hatte die Menschheit seit beinahe 12.000 Jahren begleitet und in unterschiedlichsten Kontexten das Schicksal ganzer Gesellschaften auf Gedeih und Verderb geprägt.

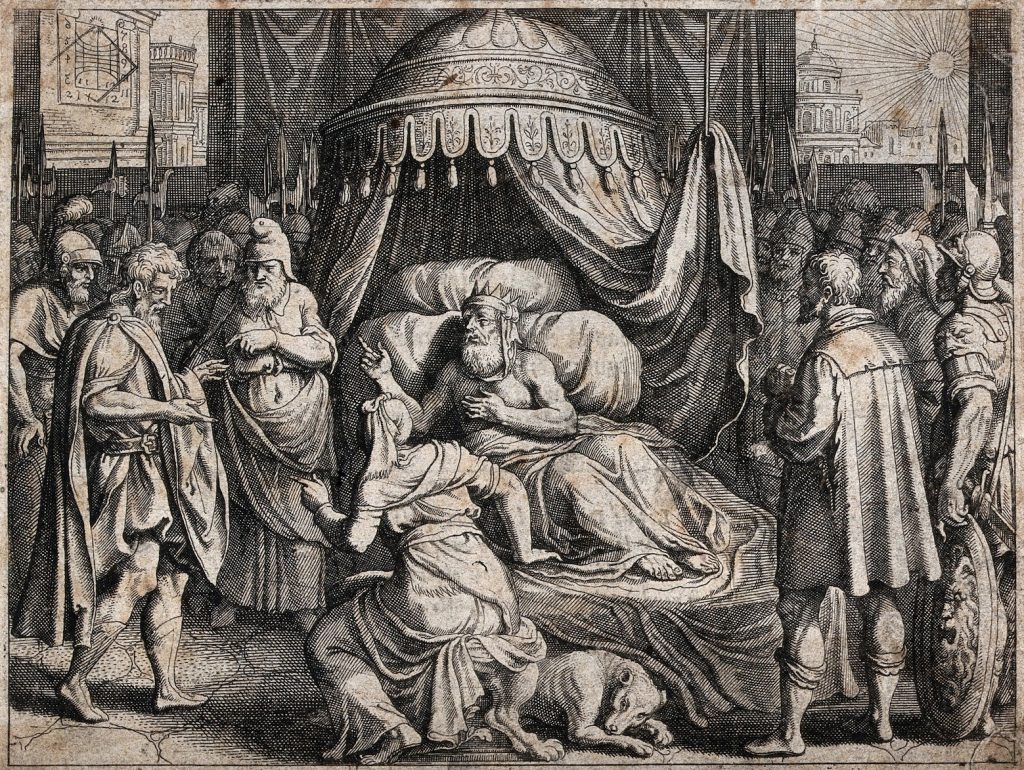

Es waren dieselben Pocken, die einer weiteren Herrscherpersönlichkeit aufzeigten, wie vergänglich der natürliche Körper und wie fragil die Hülle des Staatskörpers für ein Individuum sein konnte: Ludwig XV. von Frankreich erkrankte, nahezu am Vorabend der Revolution – der politischen Krise schlechthin – an dieser auch in den Palästen von Versailles und Paris grassierenden Seuche. Den dramatischen Verlauf dieser letzten zehn Tage seines Lebens schildert der Herzog von Croÿ in seinem Journal, das mittlerweile auch als deutsche Übersetzung in einer Ausgabe von Hans Pleschinski auszugsweise vorliegt. Der kranke Herrscher ist seiner Umgebung auf eine Weise ausgesetzt, wie man sie eigentlich dem schlimmsten Tyrannen nicht wünschen mag. Die politische Spaltung der höfischen Gesellschaft verhinderte den Zugang der Ärzte zum Patienten, der immer kränker wurde, ohne dass sich irgendwer ihm zu nähern erlaubte. Auch die Seelsorger hielten bis zuletzt den Mindestabstand ein, der hier weniger Gebot der drohenden Ansteckungsgefahr war, als die Furcht sich auf die Seite eines sterbenden und damit wertlos werdenden politischen Akteurs zu stellen. Dadurch erfuhr der König auch nicht, an was er litt; niemand sprach mit ihm über seine immer offensichtlicher werdende Pockenerkrankung. Am Ende verstand man Ludwig auch nicht mehr, wenn er zu sprechen versuchte. So sehr hatten die eitrigen Geschwüre und Pusteln seinen Kopf anschwellen lassen, dass de Croÿ ihn mit einer „überlebensgroßen Bronzemaske“ vergleicht, „eine reglose Büste, offener Mund, wobei dennoch sein Antlitz ahnbar blieb, keine Unruhe darin; der Kopf eines Mohren, eines Negers, eiterkrustig, wie verkupfert und riesig.“ Wenige Tage später war der König tot. Sein Leichnam wurde in einem Bleisarg, inkognito und ohne Zeremoniell in Saint-Denis beigesetzt.

Der Tod des vorletzten Königs von Frankreich bedeutete noch nicht jenen des Staatskörpers des Ancien Régime. Der Nachfolger wurde binnen Minuten zum neuen König ausgerufen, der alte Herrscher fast vergessen und unbemerkt betrauert. Doch ist die Erzählung des Herzogs von Croÿ freilich keine Eloge auf die Monarchie. In seiner Darstellung klingt eine andere Krise als die des pockenkranken Königs an: Das politische System kriselte, konnte sich tatsächlich nicht mehr erholen, sondern zerbrach endgültig, als auf dem Schafott nicht nur Ludwig XVI., sondern auch die französische Monarchie starb.

Auf gewisse Weise hätte sich Boris Johnson in der ersten Aprilwoche dieses Jahres anstelle von Stalin – genauso wenig schmeichelhaft für einen gewählten Politiker – auch mit Ludwig XV. vergleichen können. Die Phänomenologie der einsam sterbenden Herrscher ist im Prinzip dieselbe. Allerdings erging es dem Premierminister im Verlauf seiner ernsten Erkrankung zu keinem Zeitpunkt wie dem Herrscher der Sowjetunion. Auch teilte er nicht das tragische Schicksal des Königs von Frankreich. Vielmehr wurde Johnson von den Ärzten des britischen National Health Service wohl umsorgt und konnte wenige Tage später die Klinik als Genesener wieder verlassen. Ging es bei dem Stalinvergleich also gar nicht um die Furcht, sein eigenes Leben zu verlieren?

Eine andere Interpretation scheint möglich: Johnsons historische Referenz verweist indirekt auf die vormoderne Vorstellung des Body Politic. Seine Sorge, so könnte man ihn verstehen, galt während seiner Krankheit gar nicht ihm selbst, sondern, wie einst Elizabeth I., dem Wohl des Staatskörpers. Eine solches Rollenverständnis, mit seinem eigenen Körper mit dem der Nation verbunden zu sein, wäre allerdings für einen Staatsdiener wie ihn eine Anmaßung. Die Anmaßung einer Souveränität, die im Vereinigten Königreich immer noch der Monarchin zukommt.